水深150~750mほどの深い海に生息します。恐竜が絶滅した6600万年前に絶滅したと考えられてきましたが、1938年にアフリカ南部のイーストロンドン沖で再発見されました。絶滅したシーラカンスには、色々な種類がいたようで、海底を4つのヒレを使って歩くように泳いだといわれています。「新・おりがみランド 恐竜のおりがみ2」収録作品。

大きさ:種類によるが、現在生きているラティメリアは2m

食性:肉食(魚、イカ)

生息年代:デボン紀~現代

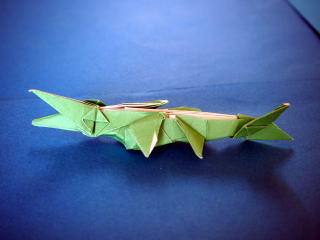

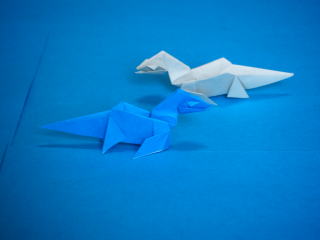

プテラノドンと同じ翼竜ですが、こちらは尾が長く、先端にひし形の膜がありました。飛行の際の舵取りに役立ったかもしれません。海辺に生息し、魚を捕まえて食べていました。また、プテラノドンと違いクチバシには歯がありました。前に紹介したプテラノドンから作ります。「1枚のかみでおる おりがみどきどき恐竜」収録作品。

名前の意味:細いクチバシ

大きさ:40cm~1.8m

食性:肉食(魚)

生息年代:ジュラ紀後期

映画「ジュラシック・パーク」でもお馴染みの小型肉食恐竜で、デイノニクスやドロマエオサウルスの仲間です。顔は細長く、素早い動きと大きなカギ爪で獲物を仕留めました。プロトケラトプスと戦ったままの姿で化石化した、「格闘化石」が知られています。化石はモンゴルや中国で見つかっており、前足の骨に風切り羽の付け根となる突起が発見され、前足に翼があった事が明らかになっています。羽毛恐竜だったかもしれません。

名前の意味:素早い泥棒

大きさ:1.8m

食性:肉食

生息年代:白亜紀後期

Webページ「高井くんの折り紙教室」収録作品。15cmの市販折り紙用紙では紙が厚ぼったくなる上、自立しにくいのでやはり大きな紙で折る方がいいです。

「おりがみランド+ 恐竜のおりがみ」収録作品。同じ大きさの紙を2枚使う複合作品です。1つ前のベロキラプトルより簡単に作れます。足の付ける角度を変えると、姿勢を変える事が出来そうです。

トリケラトプスの頭骨部分の折り紙作品です。恐竜の化石には一部分しか見つかっていないものも多く、このトリケラトプスも頭骨のみの復元です。角竜類のフリルには、軽量化を図るべく穴が開いており、そこを皮膚が覆っていましたが、トリケラトプスにその穴はありませんでした。頭の長さは2.4mといわれ、半分の1.2mがフリルの大きさです。「恐竜と古生物の折り紙」収録作品。

恐竜は2億3千万年前、三畳紀という時代の後期に誕生しました。最古の恐竜として知られるエオラプトルは、アルゼンチンで見つかりました。前足の内側の3本指には、大きなカギ爪があり、鋭い歯と木の葉型の歯の2種類があり、雑食恐竜だったとされています。最も原始的な段階の恐竜だといわれてきましたが、現在では竜脚形類とされています。他の恐竜と比べ、初心者向けの折り方となってます。「1枚のかみでおる おりがみどきどき恐竜」収録作品。

名前の意味:夜明けの泥棒

大きさ:1m

食性:雑食

生息年代:三畳紀後期

かなり変わった姿をした両生類。頭の2つの骨が、成長によって長くのび、ブーメランのような形をしていました。何のためにこのような形状になったかについては色々な説があるものの、詳しいことはまだ分かっていません。でも、何らかの役に立ったらしいことは確かです。淡水に棲んでいました。「新・おりがみランド 恐竜のおりがみ3」収録作品。

名前の意味:2つの突起

大きさ:全長1m

食性:肉食

生息年代:ペルム紀前期

ワニははるか昔から姿形を変えずに生き残ってきた爬虫類ですが、このメトリオリンクスを見ていると、どうもワニには見えません。手足はヒレと化し、海中を泳ぎ回るのに向いていました。「新・おりがみランド 恐竜のおりがみ3」収録作品。

名前の意味:中くらいの鼻

大きさ:4.2m

食性:肉食(魚)

生息年代:ジュラ紀~白亜紀

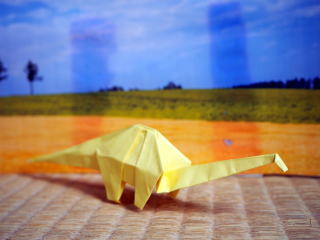

このアパトサウルスは、成体にしては首がちょっと短いため、アパトサウルスの赤ちゃんです。長方形のチラシなどで簡単に折れます。Webページ「高井くんのおりがみ教室」収録作品。

途轍もなく長い首の持ち主で、首長竜の代表選手です。長い首を使い、魚やイカなどを捕らえて食べていました。名付け親は古生物学者、エドワード・コープですが、彼のライバルの古生物学者、オスニール・チャールズ・マーシュが復元されたエラスモサウルスの骨格を見て「頭が尾の先に付いている」と間違いを指摘したため、アメリカで激しい発掘競争が行われました。ボーン(骨)戦争と呼ばれていますが、これによってアメリカの恐竜研究は大きく進展しました。自立するように前足の角度を調節した方が良いでしょう。「おりがみランド+ 恐竜のおりがみ」収録作品。

名前の意味:金属製の皿のようなトカゲ

大きさ:14m

食性:肉食(魚、イカ)

生息年代:白亜紀後期

鼻の上と両目に、角のような突起があります。何に使うかは分かりませんが、頭の角をぶつけて、戦うこともあったようです。背中にも首から尾にかけて、小さな突起が並んでいました。前足の指は4本で、これも原始的な特徴です。中型の肉食恐竜ですが、自分より大きな竜脚形類を襲うこともあったでしょう。顔の部分に紙の裏面が出るので、このように裏面にも色がついている折り紙を使ってもいいですね。「恐竜と古生物の折り紙」収録作品。

名前の意味:角のあるトカゲ

大きさ:6m

食性:肉食

生息年代:ジュラ紀後期

竜脚類の中では、よく知られている種類です。完全な骨格が発見されているなかでは、最大級の大きさです。鞭のような長い尾は、音の速さに近いスピードで相手に打ち付けることができました。鉛筆形の歯で、針葉樹の葉を食べていました。これまで最大級の恐竜とされていたのは、「セイスモサウルス」という恐竜でしたが、最近の研究によって、セイスモサウルスはディプロドクスの大型種であることが判明しました。比較的簡単で、立体的なディプロドクスが出来上がります。「恐竜と古生物の折り紙」収録作品。

名前の意味:2つの柱を持つもの

大きさ:20~30m以上

食性:植物食

生息年代:ジュラ紀後期

首が短くて頭でっかちですが、れっきとした首長竜です。化石はヨーロッパで発見され、当時、海中最強のハンターだったといわれています。オーストラリアでは、同じく首が短い「クロノサウルス」が発見されています。「1枚のかみでおる おりがみどきどき恐竜」収録作品ですが、何かリオプレウロドンにしては首が少しだけ長い気もします。

名前の意味:平らな面を持つ歯

大きさ:12m

食性:肉食

生息年代:ジュラ紀後期

全身のおよそ半分近く見つかっている、巨大な恐竜です。全長33m、首の長さ12m、1日の食事量は500kgです。骨には空洞がありました。その空洞は「気のう」であった可能性もあり、それが巨大化につながったとされています。初心者向けの、簡単な作品です。Webページ「高井くんのおりがみ教室」収録作品。

名前の意味:特大トカゲ

大きさ:33m

食性:植物食

生息年代:ジュラ紀後期

同じ大きさの紙を何と4枚も使う、ティラノサウルスの頭骨の折り紙です。だいぶ前、僕も気になっていた折り方を、図書館で借りた本を見ながら折って、ようやく完成しました。4枚使うと重みがやっぱり違いますよね。「恐竜と古生物の折り紙」収録作品。

長い牙が特徴の、ゾウの仲間ですが、ゾウの直接の祖先ではないようです。絶滅の原因としては、人間による乱獲、気候の変動など諸説あります。

大きさ:2.5~3m(ケナガマンモス)

食性:植物食

生息年代:新生代第四紀更新世

「2枚のかみで折ろう 恐竜おりがみ教室」収録作品。頭が大きいので、バランスがとれるように整えてください。

「新・おりがみランド 恐竜のおりがみ2」収録作品。これも先程のマンモス同様、同じ大きさの紙を2枚使う複合作品です。