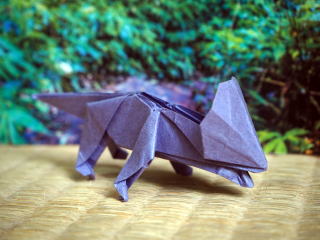

原始的な角竜の仲間で、フリルはありますが角はありません。オスとメスの両方にフリルはありましたが、角竜類のフリルは、オスの方が立派で、見た目も派手でした。モンゴルで多数見つかっており、群れを作って子育てや巣作りをしていたことも分かっています。

名前の意味:最初の角のある顔

大きさ:2.5m

食性:植物食

生息年代:白亜紀後期

「2枚のかみで折ろう 恐竜おりがみ教室」収録作品。これは簡単な感じです。

「恐竜と古生物の折り紙」収録作品。後ろ足の折り方がややこしいです。僕も混乱しました。

「折り鶴から折る おりがみ恐竜大国」収録作品。「折り鶴の基本形」の角をつまんで引っ張る所が難しいかもしれません。何度も練習しましょう。

「1枚のかみでおる おりがみどきどき恐竜」収録作品。前の2作品にも言えることですが、フリルを立体的に仕上げましょう。

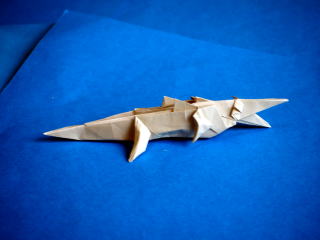

長い首と尾を持つ植物食恐竜です。かつては「ブロントサウルス」と呼ばれていましたが、ブロントサウルスがアパトサウルスと同じ種であったため、ブロントサウルスが無効となり、先につけられたアパトサウルスの名だけが残りました(但し最近の研究では、アパトサウルスとブロントサウルスは別の恐竜ではないかとする意見も出つつあります)。恐竜学では同じ恐竜に2つ以上の違う名前がつけられた場合、先につけられた方が正式な名前となるのです。ちなみに「ブロントサウルス」とは「雷トカゲ」の意味。竜脚類のことを「雷竜」といいますが、これはアパトサウルス(ブロントサウルス)から来ているそうです。

名前の意味:惑わすトカゲ

大きさ:21m

食性:植物食

生息年代:ジュラ紀後期

「1枚のかみでおる おりがみどきどき恐竜」収録作品。後ろ足を綺麗に折るのがコツです。

「新・おりがみランド 恐竜のおりがみ1」収録作品。がっしりした感じの仕上がりになりました。

「折り鶴から折る おりがみ恐竜大国」収録作品。さほど難しくはありませんが、左右対称に仕上げられるよう頑張ってください。

Webページ「高井くんのおりがみ教室」収録作品。ですが、家にあった(はず)の「をる」という折り紙会報誌に載っていたはずです。

「2枚のかみで折ろう 恐竜おりがみ教室」収録作品。ややスマートな感じのアパトサウルスです。

ジュラ紀後期に暴れまわっていた、大型の肉食恐竜です。ジュラ紀では最大の肉食恐竜で、子供から老体まで、様々な化石が見つかっています。ナイフのような歯と鋭いカギ爪、素早い動きを武器に、大型の植物食恐竜などを襲っていました。Webページ「高井くんのおりがみ教室」収録作品。

名前の意味:異なるトカゲ

大きさ:8~12m

食性:肉食

生息年代:ジュラ紀後期

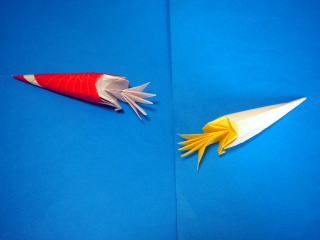

恐竜時代の海の示準化石にして、「化石の王様」の別名もついています。多くの種は殻がカタツムリのようにグルグル巻きですが、ニッポニーテスという種類のように、意味不明な形になったものもいて、「異常巻き」と呼ばれます。貝ではなく、イカやタコと同じ頭足類の生き物です。三角形が沢山組み合わさって出来ている、簡単なアンモナイトです。「新・おりがみランド 恐竜のおりがみ3」収録作品。

大きさ:種類によって異なる

生息年代:シルル紀~白亜紀後期

アンモナイトは白亜紀後期には絶滅しましたが、オウムガイの方は今も生きている種類がいて、「生きている化石」と呼ばれます。殻の形も色々で、これは直角石のオウムガイです。色の面を表にするか裏にするかの違いで、色の面が殻に出るか肢に出るかが変わってきます。「恐竜と古生物の折り紙」収録作品。なお、前掲書には「ミケリノセラス」というオウムガイとして載っていましたが、正直直角石のオウムガイなら種類は特に特定しなくても大丈夫だと思います。

大きさ:種類によって異なる

生息年代:カンブリア紀~現代

現代のクロコダイルの仲間のお化けワニで、頭だけで2m近く、体の長さは15mもありました。ワニはカメと同様に太古の昔から生きている爬虫類です。このデイノスクスも、現生のイリエワニやナイルワニと、大きさこそ違いますが姿形はそっくり!恐竜を襲って食べることもあったそうで、もし絶滅することなく現在にいたら、人間は一口サイズで丸吞みにされてしまいそうです。恐竜時代のワニには、他にもアフリカにサルコスクスという種類がいて、こちらはフォリドサウルス科という、絶滅したグループに属します。「新・おりがみランド 恐竜のおりがみ」収録作品。

名前の意味:恐ろしいワニ

大きさ:15m

食性:肉食

生息年代:白亜紀後期

アルゼンチンで見つかった、風変わりな肉食恐竜。頭骨は短く、目の上には2本の角がありました。前足は極端に短く、ほとんど役に立たなかったかもしれません。そのため、強力な顎の力で、狩りをしていたようです。2021年の研究で、全身が鱗に覆われていたのではないかという説が出てきました。ややこしいかもしれませんが、比較的簡単に折れるので是非チャレンジしてみてください。同じ大きさの紙を2枚使う複合作品です。「新・おりがみランド 恐竜のおりがみ」収録作品。

名前の意味:肉食のウシ

大きさ:8m

食性:肉食

生息年代:白亜紀後期

イグアノドンは世界で最初に発見された恐竜ですが、このメガロサウルスは世界で最初に名前がつけられ、学会で報告された恐竜です。とはいえ、化石は不完全なもので、詳しいことは未だに分かっていません。発見された当初は4本足での復元でしたが、現在では2本足で歩いていたことが分かっています。日本でも、カガリュウやミフネリュウなど、メガロサウルスの化石が見つかっています。折り鶴の基本形と蛙の基本形を組み合わせた形から折ります。この2つの基本形は、「正方基本形」から折るのでまあ問題なく折れるでしょう。Webページ「高井くんのおりがみ教室」収録作品。

名前の意味:巨大なトカゲ

大きさ:9m

食性:肉食

生息年代:ジュラ紀中期

干潟などに暮らしています。古生代からその姿を変えず現代まで生き残ってきたため、「生きた化石」とも呼ばれます。「恐竜と古生物の折り紙」収録作品。

大きさ:50~60cm

生息年代:古生代~現代

始祖鳥はアーケオプテリクスとも呼ばれ、最古の鳥ともいわれてきました。現在最古の鳥は中国で見つかったアウロルニスと考えられています。形は鳥ですが、口に歯があり、長い尾には骨があるなど、獣脚類の恐竜の特徴も備えています。以下の写真では、羽の色が黒かったことが判明した事実をうけ、茶色や黒などの色で折っています。

名前の意味:大昔の翼

大きさ:50cm

食性:肉食(昆虫など)

生息年代:ジュラ紀後期

「折り鶴から折る おりがみ恐竜大国」収録作品。尾の段折りは何回やっても良さそうなものです。

「恐竜と古生物の折り紙」収録作品。自立するように足を整えてください。

「おりがみ恐竜博」収録作品。ややこしい箇所があるかもしれませんが、折り図をよく見て折っていきましょう。

デイノニクスと同じ仲間ですが、ドロマエオサウルスの方が一回りほど小さめです。脳が大きく、視覚も嗅覚も優れていました。デイノニクスの仲間なので、後ろ足に鋭いカギ爪を持っていましたが、厚みのある歯を武器に、獲物を倒しました。色々な色で何匹か折ってもいいですね。僕は15cm×15cmの折り紙でも難なく折れますが、初めての方や難しいと思う方は20cm以上の大きな折り紙を使うといいでしょう。「恐竜と古生物の折り紙」収録作品。

名前の意味:走るトカゲ

大きさ:1.8m

食性:肉食

生息年代:白亜紀後期

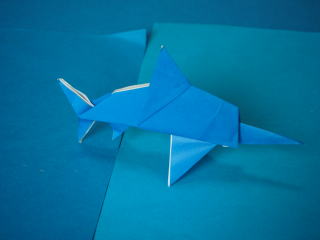

海トカゲ類といって、トカゲの仲間から海に進出した爬虫類です。鋭い歯が並び、大きく開くその口で、アンモナイトをはじめとした海の生き物に襲いかかり、海の怪物として君臨していました。ティラノサウルスの仲間のような、大型肉食恐竜にすらも襲いかかり、餌食としていたと見られています。名前はヨーロッパのモーザ川からきていますが、ヨーロッパだけでなく、アメリカや日本からも発見されています。「恐竜と古生物の折り紙」収録作品。

名前の意味:モーザ川(ヨーロッパの川の名)のトカゲ

大きさ:12~18m

食性:肉食

生息年代:白亜紀後期

カンブリア紀には思わず「何じゃこれ・・・・・・?」と言いたくなるような変わった生物が沢山いますが、このオパビニアもなかなかの変わり種。5つの目と、ゾウの鼻のように長い突起。突起の先には、獲物を挟んで捕まえる部分がありました。まるで宇宙の未確認生命体のようですが、こう見えて地球の生き物です。「恐竜と古生物の折り紙」収録作品。

名前の意味:オパビン峠

大きさ:7cm

食性:肉食

生息年代:カンブリア紀

イクチオサウルスは魚竜といって、イルカのようにも見えますが、イルカでも魚でもなく、爬虫類です。海の爬虫類のなかでも泳ぎが上手で、目が大きく、魚やイカなどを捕まえて食べていました。

名前の意味:魚竜

大きさ:2m

食性:肉食(魚、イカなど)

生息年代:ジュラ紀前期

「おりがみランド+ 恐竜のおりがみ」収録作品。展示などに合わせて、尾びれを糊付けしたほうがいいかもしれません。

「2枚のかみで折ろう 恐竜おりがみ教室」収録作品。2枚で折るので1枚で折るよりも簡単に、大きく仕上がります。