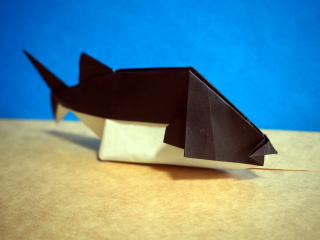

下関などでは「ふく」と呼ばれ、高級食材でもありますが、肝臓や卵巣などに「テトロドトキシン」という猛毒を含んでいます。「フグは食いたし命は惜しし」というように、フグ毒による死亡例もありますから、「フグ調理師免許」がないと捌くことはできません。(トラフグは養殖もされていますが、養殖フグに毒はありません)危険を感じると水を吸い込んで一気に膨らみます。「新・おりがみランド 魚のおりがみ」収録作品。

フグの一種ですが、体は硬く角ばっています。体の表面から粘液の毒を出します。種類ごとに「箱形」は違っていて、正面から見た時の形が種を見分けるヒントになります。あまり泳ぎは上手くなく、尾ビレをせわしなくパタパタと動かして泳ぎます。「新・おりがみランド 魚のおりがみ」収録作品。

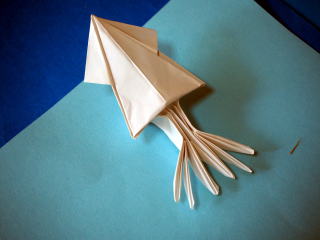

イカの足は10本とよく言われますが、そのうち2本は「触腕」といって、獲物を捕らえる役割をしています。ですから正確に言うなら、足の本数はタコと同じ8本です。

「本格折り紙 入門から上級まで」収録作品。最後の仕上げが難しいかもしれませんが、頑張って綺麗なイカを作りましょう。

「新・おりがみランド 魚のおりがみ」収録作品。前掲書にはヤドカリの折り方を応用したイカもありました。

イカには色々な種類がいて、ヤリイカもその1つです。イカの体色は白や茶色と思われていますが、活きたイカは透明で色素細胞が激しく変化するので、ショウワグリムのレーザーカラー折り紙用紙をおすすめします(ただ、あまり出回ってないので写真の作品では使いませんでしたが)。箸置きにもうってつけの作品です。「折り紙夢WORLD」収録作品。

甲殻類のエビは、クルマエビやブラックタイガー海老、伊勢エビのように海で暮らすものと、スジエビやテナガエビのように淡水で暮らすものがあります。お寿司のネタでもあり、また、おせち料理やエビフライなど、日本人大好きな食べ物でもあります。前に紹介したザリガニも、エビに近い仲間です。「新・おりがみランド 魚のおりがみ」収録作品。

「何じゃコレ・・・・・・・?」と思った人もいるかもしれませんが、これでもれっきとした魚です。口が長く突き出し、細長い尾で海藻に巻き付きます。まるで竜みたいな姿なので、こう呼ばれます。英語では「シーホース(海の馬)といい、日本語でも「海馬」の別名で呼ばれます。メスはオスのお腹の「育児のう」に卵を産みます。そして、オスの「育児のう」から赤ちゃんタツノオトシゴが孵るのです。漢方薬の材料に使われていますが、乱獲による絶滅が心配されています。「新・おりがみランド 魚のおりがみ」収録作品。

「新・おりがみランド 魚のおりがみ」収録作品。魚の基本形から作る、割と折りやすいタツノオトシゴです。

「Origami Aquarium 水生生物の折り紙」収録作品。大きな紙で折る事をおススメします。

色々な姿や美しい色をしたものがいますが、触手には毒があります。カツオノエボシやハブクラゲ、キロネックスのように人間が刺されると死亡する事もある種もいます。ビニールで折るといいように本にありましたが、ここでは和紙を使いました。美しいクラゲが出来上がりました。「新・おりがみランド 魚のおりがみ」収録作品。

ヒレに毒のトゲを持っていて、刺されるとひどい痛みと腫れを伴います。肉食のハンターで、小魚に忍び寄って丸吞みにします。このミノカサゴは伝承折り紙の「兜」から発展させて折ります。「新・おりがみランド 魚のおりがみ」収録作品。

海に暮らしている、ナマズの仲間です。胸ビレと背ビレに毒トゲがあり、刺されるとひどく痛み、腫れ上がります。子供は「ゴンズイ玉」と呼ばれる群れを作りますが、大人は夫婦か単独行動をします。黒と黄色の紙を重ねて折っています。紙のずれを活かしたゴンズイが出来上がりました。「折り紙夢WORLD」収録作品。

エイはサメと同じ「軟骨魚類」のグループです。体は平べったく、サメと異なりえらあな(鰓孔)は腹面にあります。胸鰭は大きく、頭部と胸鰭の境目ははっきりしません。

「Origami Aquarium 水生生物の折り紙」収録作品。腹面までもリアルに再現しているエイです。鰭と尾を写真のように曲げると、まるで生きているみたいですよ。

「チャレンジ力がつく 男の子のおりがみ」収録作品。折り鶴の途中から折るエイです。

恐竜よりも昔に生きていたカブトガニは、「生きた化石」とも呼ばれます。名前にカニとついていても、カニは甲殻類、カブトガニは鋏角類といって、むしろクモやサソリに近い生物です。血液の色は青で、ばい菌に敏感に反応するため、この血液の性質を利用して、ばい菌がいるかどうか検査する薬が作られているそうです。折り鶴の基本形から折ります。「新・おりがみランド 虫のおりがみ」収録作品。

赤と白の2色が綺麗な熱帯魚で、スズメダイの仲間です。カクレクマノミのようなクマノミの仲間は、天敵から身を守る為、イソギンチャクと一緒に生活します。イソギンチャクの刺胞には毒があり、魚にとっては恐ろしい天敵なのですが、クマノミの仲間の体表から出る分泌物は刺胞の発射を抑える役割があるようです。一緒に暮らすイソギンチャクは種類により異なりますが、カクレクマノミの場合はハタゴイソギンチャクと一緒に生活しています。実物は8cm位と小さくて可愛らしい魚ですが、難しい作品なので大きめの紙で折るといいと思います。「新世代 至高のおりがみ」収録作品。

英語名で「シーアネモネ」と呼ばれ、美しいものが多いですが、多くは刺胞に猛毒があり、それで魚を捕らえて食べます。クマノミの仲間と共生している種類もいます。名前の由来は「磯の巾着」ですが、巾着とは口を紐でしめる小さな袋のことです。全て「新・おりがみランド 魚のおりがみ」収録作品。

カレイと同じく平べったい魚で、目が左寄りです。口が大きく、鋭い歯があり、海底や岩の上で待ち伏せし、獲物の小魚が通りかかったところで襲いかかる、「奇襲戦法」を得意としています。周りの色に合わせて体色を変える事ができます。折り方次第ではカレイも作れそうです。

「新・おりがみランド 魚のおりがみ」収録作品。尾鰭は糊付けして完成です。

「Origami Aquarium」収録作品。鰭の部分は折り目をつけて仕上げます。折り筋をいっぱいつけるので、落ち着いて折りましょう。

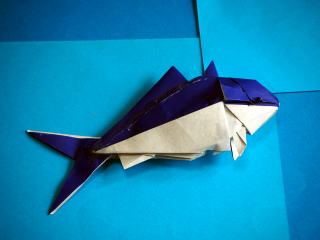

1枚の紙で、立体的な、丸々太ったブリが出来上がります。ブリは出世魚といい、大きさごとに呼び名が違いますが、僕の住んでいる関西地方ではモジャコ、ツバス、ハマチ、メジロ、ブリの順ですが、関東ではツバスのサイズをワカシ、ハマチのサイズをイナダ、メジロのサイズをワラサといいますから、実際こうして書いてるだけでもう混乱します。大きな折り紙を使うといいかもしれないです。「端正な折り紙」収録作品。

クジラやイルカは魚では無く、海生哺乳類です。このザトウクジラのように、口に歯の代わりにヒゲが生えているクジラは、「ヒゲクジラ類」と呼ばれます。大きな口を開けてオキアミや小魚を大量の海水ごと吞み込むのですが、ヒゲは食べ物だけをこしとるのに使います。長い胸鰭は、体長の3分の1を占める程長くなります。あまり泳ぎは速くないですが、よく水面からジャンプします。「歌」を歌うクジラとしても非常に有名です。立体的に出来上がるザトウクジラです。難しい折り方はそこまで多くはありませんが、折り筋をしっかりつけるのが成功への道。下顎は折り図をよく見て折りましょう。「Origami Aquarium 水生生物の折り紙」収録作品。

イルカというのは鯨偶蹄目ハクジラ類のうち、4mからそれ以降のサイズの種類の総称です。代表的な種類には、バンドウイルカ、マイルカ、ピンクイルカことアマゾンカワイルカなどがいます。

「端正な折り紙」収録作品。かなり難しい作品です。始めは大きな紙で折りましょう。写真はクリスマスツリーの飾りに使った時に撮影したものです。

「本格折り紙 入門から上級まで」収録作品。1つ前の作品よりは簡単です。

「新・おりがみランド 魚のおりがみ」収録作品。これも15cm×15cmの折り紙で問題なく折れます。

クジラの仲間では最も分布域が広く、群れによってクジラや魚等、狙う獲物は異なります。大きなシロナガスクジラや、獰猛なホホジロザメ、更にはホッキョクグマも襲って食べる事があります。オスの背ビレは高さ2m近くにまでなります。遊泳速度も60~70kmと速い上に1日で100km以上泳ぐことが出来、大波を起こして氷の上にいるアザラシを海中に落として仕留めたり、魚をおとりに海鳥をおびき寄せて仕留めたりと、体力面と頭脳でも優れている優秀なハンターです。落ち着いて、ゆっくり折りましょう。「Origami Aquarium 水生生物の折り紙」収録作品。

北極圏に生息するハクジラ類で、オスは2本ある歯のうち一本が、ねじれながら長く突き出します。その長さは3m以上に達し、オス同士この牙の長さを競い合い、群れの中での順位を決めます。正方形の折り紙を半分に切った長方形から作ります。「おりがみ幻想世界の生きものたち 伝説・神話・ファンタジーを折る」収録作品。