海は、人類にとって最後のフロンティア。地球のうち実に70%は海で占められていて、まさに「水の惑星」と言えるでしょう。このエリアには、大海原を泳ぐ魚達から、金魚のような淡水の生き物まで、様々な水の世界の生き物を集結させました。沢山折れば、紙の水族館を作ることができますので、是非チャレンジしてみてください。

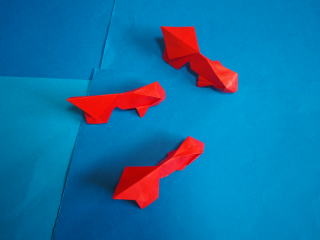

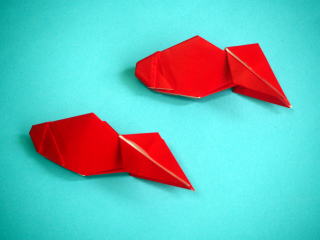

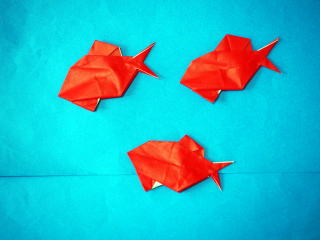

金魚は、今から1世紀以上も前に、中国でヒブナ(フナの体色が赤いもの)を品種改良したものが始まりといわれています。尾びれの形状も品種により様々で、鮒尾のものの他にも三つ尾や四つ尾、桜尾、孔雀尾、平付け反転尾、蝶尾のものもいます。また、体色も様々です。飼育も容易なので、世界中で人気があります。

「新・おりがみランド 魚のおりがみ」収録作品。本体と尾びれを別々に折ってから組み立てる複合作品です。15cm×15cmの折り紙を半分の正方形、つまり7.5cm×7.5cmに切ると丁度いいサイズになります。

「決定版!日本のおりがみ12か月」収録作品。こちらは1枚で折る金魚です。頭を折る時中割り折りするのですが、そこが分厚くなります。

金魚の品種の中でもこのリュウキン(琉金)は、人気の高い品種の一つで、丸みの強い腹部をしたずんぐり体型と優雅に伸びた長い尾びれが特徴です。この後紹介するフナと、折り方は似ていて、パーツそれぞれの大きさの比率が違うだけと思います。「新・おりがみランド 魚のおりがみ」収録作品。

大きなハサミと赤い体色の、淡水界の荒くれ者。日本でよく見かけるのはアメリカザリガニですが、北海道や東北地方の一部には、ニホンザリガニというのが生息します。逃げる時には、腹部を折り曲げピョンとジャンプします。折り鶴の基本形から作れる簡単なザリガニです。アメリカザリガニの突然変異にスーパーオレンジザリガニというのがいるのですが、写真の作品で使った紙の色と、ハサミの形状がまさにそのスーパーオレンジザリガニっぽく見えてきました。スーパーオレンジザリガニというのが何なのか気になるという方は、「世界最強虫王決定戦第四弾 異種格闘技大戦争!」をご覧ください。「チャレンジ力がつく 男の子のおりがみ」収録作品。

フナはコイの仲間ですが、コイの特徴である口元のヒゲはありません。琵琶湖に棲むゲンゴロウブナやニゴロブナはよく知られていると思いますが、他にもメスしかいないギンブナもいます。ニゴロブナは「鮒ずし」の材料に使われますが、鮒ずしは日本一臭い食べ物といわれています。「新・おりがみランド 魚のおりがみ」収録作品。

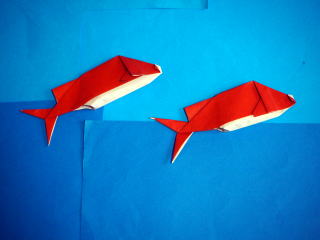

色も姿も良く、「めでたい」と語呂合わせもできることから、「魚の王様」と呼ばれています。普通タイといえばマダイのことを指しますが、他にもキダイ、チダイ、クロダイ等がいて、重要な水産資源になっています。「新・おりがみランド 魚のおりがみ」収録作品。

口先の「吻」と呼ばれる部分が剣のようになっていて、その剣を振り回して魚の群れにアタック!剣をぶっつけたり突き刺したりして魚を捕らえます。背ビレも大きくて帆船のように見えますから、別名を「セイルフィッシュ(帆の魚)」といいます。かつては魚の中でもダントツに速く、最高スピードは時速110kmも出せるといわれてきましたが、実際に調査をしたところ、普段泳ぐ時の平均速度は時速2km、獲物を追いかけたり敵から逃げるときの最高速度でも時速36km程であった事が分かっています。

「新・おりがみランド 魚のおりがみ」収録作品。尾ビレは展示に合わせて糊付けをした方がいいと思います。ただすごく糊付け箇所が小さいので気をつけてくださいね。剣のような吻は円錐形に近づけるイメージで整えましょう。

「新世代 至高のおりがみ」収録作品。かなり難しいバショウカジキです。25cmかそれ以上の大きな紙をお勧めします。

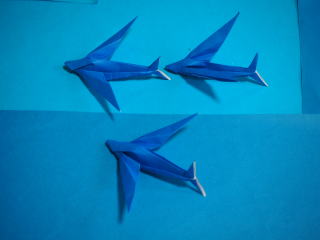

胸ビレや腹ビレを広げて、海上を滑空します。尾ビレで水面をかいて加速し、体が浮いたら紙飛行機のように滑空。滞空時間40秒あまりで500m近く飛んだトビウオもいたそうです。ちなみに魚なので飛んでいる最中は息をしないんだそうです。

「新・おりがみランド 魚のおりがみ」収録作品。15cmの折り紙でも作りやすいですが、頭の部分は少し練習が必要かもしれません。

「Origami Aquarium 水生生物の折り紙」収録作品。折り筋をいっぱいつけるので、大きな折り紙で折るといいでしょう。ヒレの部分に紙の裏側が出る「インサイドアウト」のという技法を使った作品です。

漢字で「秋刀魚」と書くように、秋の代表的な味覚として知られます。塩焼きが有名で、カボスやスダチ、柚子等のしぼり汁や、大根おろしを添えて食べるのが一般的です。落語の噺の一つ「目黒のさんま」では庶民の食べる魚と説明されていますが、2010年以降は漁獲量が激減しており、サイズも小ぶりになっているようです。15cm×15cmの折り紙でも簡単に出来るサンマです。「決定版!日本のおりがみ12か月」収録作品。

先程紹介したバショウカジキと同じカジキの仲間で、バショウカジキよりは少し大きめです。濃い藍色の背中に水色の横縞模様があり、「ストライプドマーリン」とも呼ばれます。かなり難易度の高い作品です。吻は二つに分かれてしまいやすいので、出来上がったら木工用ボンドでつけましょう。お腹の部分はティッシュペーパーを丸めてボンドをつけ乾かすと、いい具合に形が保てます。「Origami Aquarium 水生生物の折り紙」収録作品。

8本の長い腕で甲殻類や魚を襲って食べる、変幻自在なハンター。大きさも色々で、最大種のミズダコは、3mに成長することがあります。タコといえば墨を吐くイメージですが、大きさ10cmほどのヒョウモンダコは唾液腺に猛毒があり、嚙まれると命に関わることもあるそうです。そのため、ヒョウモンダコは「殺人ダコ」と呼ばれます。タコは狭い岩の隙間などに入り込む習性があるため、兵庫県明石市のマダコ漁では、「蛸壺漁法」といって、蕾に入ったタコを捕らえる漁法が知られています。

「Origami Aquarium 水生生物の折り紙」収録作品。正方形の紙を折って六角形を作り、その六角形から作ります。形を整えるのが難しいですが、タコらしさはよく出せる作品です。

「新・おりがみランド 魚のおりがみ」収録作品。腕の部分に紙の裏面が出る、「インサイドアウト」の技法を使った作品です。両面色の付いた折り紙で折るといいと思います。

海の暴れん坊のヒトデは、漢字で書くと「海星」。海に棲んでいて、体が星形をしているので、こう書くのでしょう。先ほど「暴れん坊」と書きましたが、それはマヒトデの方。マヒトデは魚やエビなどを襲って食べるハンターで、クモヒトデはプランクトンなどを食べています。同じ大きさの紙を2枚使う複合作品です。「新・おりがみランド 魚のおりがみ」収録作品。

熱帯の海に暮らしている美しいチョウチョウウオの仲間で、群れを成して泳ぎ回っています。チョウチョウウオの仲間には、鮮やかな体色をしたものが多く、観賞魚として人気が高いです。「新・おりがみランド 魚のおりがみ」収録作品。

カスミチョウチョウウオと同じく、熱帯の海に暮らす魚です。体の模様はマジックペンを使って描きました。そうすることで、よりツノダシらしくなりました。カスミチョウチョウウオの途中から折ります。「新・おりがみランド 魚のおりがみ」収録作品。

ヒトデAは同じ大きさの紙を2枚使いましたが、このヒトデBは1枚で折れます。Aよりは簡単だと思いますので、ぜひチャレンジしてみてください。「新・おりがみランド 魚のおりがみ」収録作品。

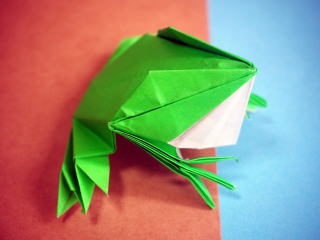

アマガエル、トノサマガエル、ヒキガエル、ウシガエルと、種類も様々。カエルの子供(赤ちゃんかな?)のオタマジャクシは水中で暮らしていますが、カエルになると水陸両用になります。アマガエルやヒキガエルの皮膚には毒があるため、触ったら手を洗って毒を落としましょう。立体的に出来上がるカエルです。「本格折り紙 入門から上級まで」収録作品。

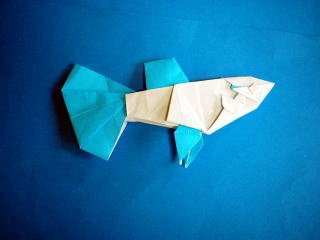

中南米原産の熱帯魚で、観賞魚としても人気な他、日本の温暖な地域や温泉地等でも野生化しています。この作品のグッピーは恐らく観賞魚の改良品種がベースだと思います。色々な色で折ったり、お好みでヒレを段折りにしてもいいですね。胴体にも、お好みで模様をつけてみてはいいのではないでしょうか。「Origami Aquarium 水生生物の折り紙」収録作品。

ヒレを段折りにしたグッピー

ヒレを段折りにしたグッピー

トンカチみたいな頭のシュモクザメは、英語で「ハンマーヘッド・シャーク」と言います。このトンカチ頭で海底に潜むエイやカレイなどを見つけ出して食べます。サメとしては珍しく群れで行動し、時にその数が数百にも及ぶ事があるといいます。人間を襲うことがある、極めて危険性が高いサメです。尾ビレは少し折っておくだけで開かなくなり、しっかりと仕上がります。「新・おりがみランド 魚のおりがみ」収録作品。

世界最大の捕食魚で、上顎に肉を切り裂く為のステーキナイフのようにギザギザのある歯、下顎には獲物にしっかりと突き刺す釘のような歯を持っています。歯は顎の骨でどんどん作られていて、顎の内側に新しい予備の歯が6列以上控えています。歯は使っているうちに切れ味が鈍くなってしまいますが、その都度抜け落ちて新しい歯に生え変わるので、常に新品の歯を保っていられるのです。体温が周りの水温よりも高い為、速く泳ぐ事ができるだけ他、分布域も広く、冷たい海でも活動できます。人がサメに襲われる事件の多くはこのサメによるもので、1975年に公開された映画「ジョーズ」の大ヒットをきっかけに、「人食いザメ」としてのイメージが定着しました。かなりの難解作で沢山の折り筋をつけるので、大きな紙を使い、折り筋もしっかりとつけましょう。また、本の折り図をみて丁寧に折り進めてください。口の段折りの辺りや最後の留めるところ等、状況に応じて糊付けした方がいいかもしれません。「Origami Aquarium 水生生物の折り紙」収録作品。

恐竜と同じ6600万年前に絶滅したと思われていましたが、、1938年に南アフリカで生きたシーラカンスが捕らえられてから、インドネシアでも別種が見つかりました。頭を下にして獲物を待ち、近くを通りかかった魚やイカを捕まえて食べます。「新・おりがみランド 魚のおりがみ」収録作品。

小さなおちょぼ口が特徴の魚で、釣り針をよけて上手に餌だけ取り除いて食べてしまう、「餌取り名人」。丈夫な皮は調理する時剥ぐため、この名前がつけられています。なぜカワハギは釣り針の餌を上手に取る事が出来るかというと、口先に味を感じる器官があり、そこで餌と針の違いを敏感に感じ取っているからだそうです。「新・おりがみランド 魚のおりがみ」収録作品。