何万年も前に姿を消してしまった巨大生物・恐竜。その姿は化石となり、人々に夢とロマンを与え続けてきました。そんな恐竜達を、折り紙で蘇らせてみましょう。沢山折れば、あなたの家はもう「ジュラシック・ワールド」。これからも最新の研究結果により、復元想像図が変わる可能性もありますが、これからも期待は高まりますね。恐竜の復元イラストは、図鑑でご覧ください。空想生物も紹介していますよ。「おりがみランド+ 恐竜の折り紙」に収録されている作品のうち、「恐竜と古生物の折り紙」と共通の折り方が載っているものに関しては、「『恐竜と古生物の折り紙』収録作品。」と記載します。

最大最強の肉食恐竜として有名です。最大14cmになる歯が並んだ顎の力は、最大8tともいわれています。(ちなみにこれ、自動車を粉砕するほどの力)前足は小さく2本指でしたが、大人の腕と長さは同じくらいで、起き上がるときに体を支えたのではないかと考えられています。子供には羽毛があったそうですが、大人にも羽毛があったかどうかは、未だに分かっていません。

名前の意味:暴君トカゲ

大きさ:13m

食性:肉食

生息年代:白亜紀後期

「おりがみ恐竜博」収録作品。簡単に、しかもリアルに折れます。折り鶴の基本形さえ覚えていれば、後は楽勝です。

「1枚のかみで折る おりがみどきどき恐竜」収録作品。「魚の基本形」から折ります。これも簡単なティラノサウルスですが、頭が大きいため、後ろ足だけで自立するように微調整が必要かもしれません。

「折り鶴から折る おりがみ恐竜大国」収録作品。後ろ足の部分が細かく再現されています。

「おりがみランド+ 恐竜のおりがみ」収録作品。顎に紙の裏面が出る「インサイドアウト」の技法を使う作品です。写真のような裏面にも色のある紙を使うのがいいかもしれません。

「2枚のかみで折ろう 恐竜おりがみ教室」収録作品。同じ大きさの紙を2枚使う複合作品なので、1枚で折るよりも大きく仕上がります。

「あそべる たのしい 男の子のおりがみ」収録作品。少し自立しにくいため、足の角度をあれこれ調整しましょう。

「本格折り紙 入門から上級まで」収録作品。かなり難易度の高い作品です。大きな紙で折った方がいいでしょう。後ろ足にポーズを付けると生き生きとしますが、自立は難しくなるので僕はここでストップしました。

最大級の角竜類で、目の上に2本の長い角、鼻先にも1本の短い角を生やしていました。オウムのような嘴は頑丈で、噛む力も強く発達しています。頭のうち半分以上がえりかざり(フリル)で占められていました。発見された当初は、野牛の祖先だと思われていたそうです。

名前の意味:3本の角のある顔

大きさ:8~9m

食性:植物食

生息年代:白亜紀後期

「2枚のかみで折ろう 恐竜おりがみ教室」収録作品。腰の部分は、片側に寄った中割り折りとなります。

「1枚のかみで折る おりがみどきどき恐竜」収録作品。後の方で紹介するプロトケラトプスの途中から折ります。少し難しいかもしれませんが、慣れたら上手く折れるようになります。

「折り鶴から折る おりがみ恐竜大国」収録作品。最後の仕上げで立体的に形を整えます。フリルが他と違って2つに分かれますが、上手く整えましょう。

「おりがみ恐竜博」収録作品。かなり難しいです。最初は大きな紙で折った方がいいでしょう。この作品では使っていませんが、顔に紙の裏面が出るため、両面折り紙を使うと見栄えも良くなり、カラフルなトリケラトプスが出来上がります。

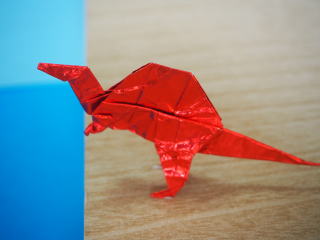

「おりがみランド+ 恐竜のおりがみ」収録作品。前足の折り方に気をつけましょう。鼻の上の角を折る時破れやすいので、写真のようなアルミホイル折り紙か、薄手の紙を使うのがいいかもしれません。

「本格折り紙 入門から上級まで」収録作品。難しい上折り行程も長いので、大きな紙を使う事をお勧めします。フリルの部分を立体的に仕上げ、どっしり感も出しましょう。

「季刊をる№4 折り紙空想博物館」収録作品。胴体辺りで折り筋をつけますが、その折り筋が後ろ足を折る時役立ちます。大きな紙で折る事をお勧めします。

ワニのような顔つきと背中の帆が個性的な巨大恐竜。ティラノサウルスをもしのぐ、大きさ18mの巨体ですが、主な獲物は魚。肉食恐竜としては珍しく4足歩行をしていたと考えられています。化石はアフリカで見つかっていますが、イギリスのバリオニクス、ブラジルのイリテーター、そして日本からも、スピノサウルスの仲間の化石が見つかっています。背中の帆は、体温調節に使われたと考えられています。

名前の意味:トゲを持つトカゲ

大きさ:18m

食性:肉食(主に魚)

生息年代:白亜紀中期

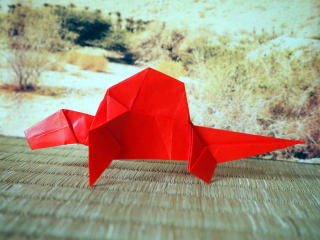

「折り鶴から折る おりがみ恐竜大国」収録作品。頭の部分がちょっとへっこみます。

「おりがみ恐竜博」収録作品。これも折り鶴の基本形から折るスピノサウルスですが、少し折り方が違います。

「1枚のかみで折る おりがみどきどき恐竜」収録作品。尻尾をかぶせ折りして出来上がり。

「2枚のかみで折ろう 恐竜おりがみ教室」収録作品。2枚の紙を使いますから、1枚で折るより大きな作品になります。足の角度を整えて、自立するようにしましょう。

「おりがみランド+ 恐竜のおりがみ」収録作品。変則的な折りがかなりあります。紙が破けないように折って下さい。

Webページ「高井くんのおりがみ教室」収録作品。背中の帆にはしっかりと折り筋をつけましょう。

分厚い頭骨を持つ石頭の恐竜です。頭骨の厚さは、30cmにも達しました。体はスマートで、走るのは速かったようです。パキケファロサウルスの仲間は堅頭竜類といって、他にもステゴケラス、ホマロケファレ、プレノケファレ、スティギモロク、ドラコレックス(ドラコレックス・ホグワーツィア)などがいました。

名前の意味:厚い頭を持つトカゲ

大きさ:5~8m

食性:植物食だが、昆虫なども食べていたという研究者もいる。

生息年代:白亜紀後期

「おりがみ恐竜博」収録作品。鼻先まで細かく再現していますね。

「恐竜と古生物の折り紙」収録作品。頭の部分に紙の裏面が出ます。大きな紙を使うのがいいと思います。

アルゼンチンで見つかった、とても風変わりなディプロドクスに近い恐竜です。背骨に並んだ突起のうち、首の骨にはトゲ状の骨がありました。体温調節や、仲間を見分けるのに使われていたようです。その部分に折り筋をつける時は、しっかりと力を入れて折りましょう。「おりがみランド+ 恐竜のおりがみ」収録作品。

名前の意味:アマルガ(アルゼンチンの地名)のトカゲ

大きさ:9m

食性:植物食

生息年代:白亜紀前期

厳密には恐竜ではなく、単弓類の哺乳類型爬虫類というグループに属しています。古生代といい、恐竜が誕生する前の時代に生きていました。背中には最大で1.2mにもなる大きな帆がありました。アマルガサウルスのように、体温調節に役立ったとされています。

名前の意味:2種類の歯

大きさ:1.7~3.3m

食性:肉食

生息年代:ペルム紀前期

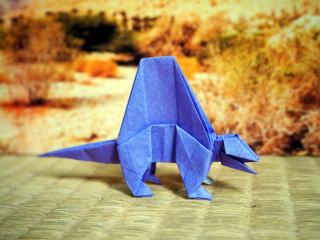

「1枚のかみで折る おりがみどきどき恐竜」収録作品。最初の頃は上手く折れませんでしたが、今ではこの通り、綺麗に出来るようになりました。

「折り鶴から折る おりがみ恐竜大国」収録作品。前足が小さいので、後足が大きくなりすぎないように気をつけてください。

「恐竜と古生物の折り紙」収録作品。背ビレが大きい、リアルなディメトロドンです。

恐竜が現れる前の時代に生きていた、海の生き物です。いろいろな形をしていて、カンブリア紀とオルドビス紀に繁栄しました。今のダンゴムシのように、体を丸めて捕食者の攻撃をしのいだでしょう。「新・おりがみランド 恐竜のおりがみ1」収録作品。

大きさ:種類によって異なる

食性:種類によって異なる

生息年代:古生代

「空飛ぶ恐竜」と言われることもありますが、厳密には恐竜ではなく、「翼竜」という爬虫類の一種です。頭に大きなトサカを持っていて、オスとメスを見分けるのに使われたと考えられています(オスのトサカの方が大きい)。長いクチバシで魚を捕らえて食べていた、お馴染みの翼竜です。

名前の意味:翼を持ち、歯が無い生き物

翼を広げた大きさ:7~9m

食性:肉食(主に魚)

生息年代:白亜紀後期

「1枚のかみで折る おりがみどきどき恐竜」収録作品。魚の基本形から折れる、簡単なプテラノドンです。

「2枚のかみで折ろう 恐竜おりがみ教室」収録作品。途中の折り方を変えると、2種類の違ったプテラノドンができます。ちなみに、写真の作品のうち僕はピンクと黄色の方を「プテラノドンA」、後の2体を「プテラノドンB」と名付けました。

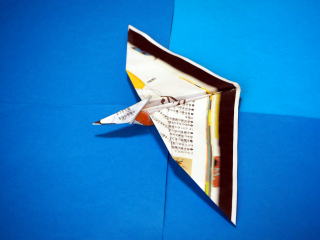

Webページ「高井くんのおりがみ教室」収録作品。広告紙などの、長方形の紙で折ります。頭が破けないよう気をつけて折りましょう。

「折り鶴から折る おりがみ恐竜大国」収録作品。写真のように爪楊枝の先に乗っけて、ヤジロベーのように遊べます。

「恐竜と古生物の折り紙」収録作品。これは和紙で折った作品です。首は上手くつまんで折りましょう。