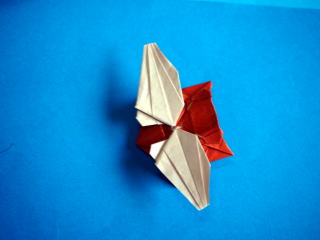

飛んでいるセミの折り紙です。ハチやセミの翅にはカギのようなトゲがあり、そのトゲで前翅と後ろ翅をつないで1枚の翅のようにして飛んでいます。捕まえてみると分かると思うのですが、このトゲは簡単に外れるようになっています。セミは飛び立つ際におしっこをしていますが、これは水分を排出して体を軽くする為の行動だとか、びっくりして出たものだとかいわれています。翅を左右対称に見えるように作りましょう。「折り鶴から折る おりがみ昆虫館」収録作品。

針のような長いストロー状の口を持ち、植物の汁を吸います。肉食性のクチブトカメムシの仲間やサシガメの仲間は、太く短い、そして鋭く尖った口を昆虫や動物に突き刺して体液を吸います。前翅は先端が膜状になっていて、左右で重なって畳まれています。胸部の裏側には臭いを出す器官(臭腺)があり、危険を感じると、そこからカメムシ最大の特徴ともいえる悪臭を出します。日本で身近に見られるものとしてはクサギカメムシ、キマダラカメムシ、チャバネアオカメムシ、アオクサカメムシ、ホソヘリカメムシ、マルカメムシ等がいます。不完全変態の昆虫ですが、同じ種類でも、体の模様が幼虫と成虫とで異なる種類もいて、全く別の種類に見えるものがいるのも特徴です。

「おりがみランド+ 昆虫のおりがみ」収録作品。「甲虫の仲間」で紹介している多くのカブトムシやクワガタと共通の折り方が出ていますが、これが6本肢を折り出す基礎の折り方となります。

「1枚のかみで折る おりがみむしむし昆虫園」収録作品。沈め折りや形の整え方が少し難しいかもしれません。折り図をよく見て折りましょう。

木の枝そっくりな昆虫で、海外には30~50cm近くにまで成長する超巨大なものもいます。多くの種類は翅がありませんが、ヤスマツトビナナフシ、ニホントビナナフシ、オオトビナナフシのように、翅があって飛ぶ事の出来る仲間もいます。主に葉っぱを食べています。オスが見つかっていない種類も多く、メスだけで増えると考えられています。1枚の折り紙を6枚に切り分けて作る作品です。「おりがみランド+ 昆虫のおりがみ」収録作品。

葉っぱにそっくりな姿をしたコノハムシは、ナナフシに近い仲間の昆虫です。オスはメスよりも小さくてスマートな体つきをしており、飛ぶための翅を持っています。東南アジアの地域で見られる、代表的な擬態昆虫の1つです。肢の先端が細かいので注意しましょう。胴体部分には葉脈のような線があるので、折り筋はしっかりとつけましょう。「おりがみランド+ 昆虫のおりがみ」収録作品。

翅のある昆虫の中では最も原始的なのが、このカゲロウです。成長のし方に特徴があり、1回目の羽化で成虫によく似た形状の亜成虫になり、亜成虫から更に羽化して成虫になります。大きな前翅に対し後ろ翅は小さく、フタバカゲロウのように後ろ翅が無いものもいます。成虫は口が退化していて何も食べず、成虫になってからは数時間しか生きられない種類もいます。種類により異なりますが、2本から3本の長い尾を持っています。「おりがみランド+ 昆虫のおりがみ」収録作品。

水中で暮らす甲虫の仲間です。毛の生えた平らな後ろ肢を使い、水中を自由自在に泳ぎ回ります。翅の下に空気をため込み、時折腹部の先端を水上に出して息継ぎをする事で、長時間水中に潜っていられます。この作品はアルミホイル折り紙を使っていますが、普通の折り紙用紙でも問題なく作れます。「おりがみランド+ 昆虫のおりがみ」収録作品。

水生カメムシの仲間で、日本の水生昆虫の中でも最大かつ最強。太くて強い、鎌のような前肢を持っていて、カエルや魚、オタマジャクシ、他の水生昆虫、さらにはヘビにまで襲いかかる獰猛な昆虫です。獲物を捕らえると針のような口を刺して消化液を送り込み、溶かして吸います。泳ぐのはあまり上手くなく、腹部の先端にある「呼吸管」と呼ばれる管を水面に出して息継ぎをしています。オスはメスが水田の稲や植物等に産んだ卵を守るのですが、メスは他のオスが守っている卵を壊し、自分と交尾するように仕向けるのです。中国や台湾等では香りが好まれ、食用にもなっています。

「本物みたいな虫のおりがみ図鑑」収録作品。折り筋は頭や肢を折り出すのに使うので、しっかりとつけましょう。

「おりがみランド+ 昆虫のおりがみ」収録作品。先程のゲンゴロウの途中から折るタガメです。