大空を自由自在に飛び回る鳥達。その鳥達を、折り紙で折って飛ばしてみましょう。完成した作品は、紙飛行機のように飛ばすことができます。翼の角度などで飛び方が違ってきますから、研究してみましょう。なお、紹介する作品は全て「おりがみランド 空飛ぶ鳥のおりがみ」に収録していますので、収録文献は以下省きます。

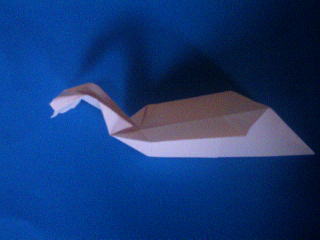

簡単な折り紙飛行機から、頭と首を折り出した白鳥です。羽を畳んだ白鳥の形をしていますが、飛ばすことができます。

これは、先ほどとは少し違う折り方の白鳥です。「白鳥A」に比べると、ゆっくりと飛びます。Aよりも白鳥らしいかなと思います。

日本では比較的よく見かけると思いますが、世界的に見ると東アジアにしかいない、珍しい鳥です。昆虫やトカゲ、さらには小鳥やネズミを襲って食べますが、木の枝に捕らえた獲物を突き刺す習性があり、これを「ハヤニエ」といいます。ハヤニエは冬の食料や縄張り宣言など、様々な説がありますが、詳しいことは未だに分かっていません。漢字で「百舌」と書くように、求愛する時、他の鳥の鳴きまねをします。

木の幹をクチバシでつついて穴を開け、巣穴にしたり、メスへの求愛や縄張り宣言をしたりします。日本にもクマゲラやアカゲラなどがいます。「空飛ぶ鳥」エリアに展示されていますが、これは飛びません。

「新・おりがみランド 空飛ぶ鳥のおりがみ」には、いくつかカモメの折り方がありましたが、ここでは首と尾も折っている「カモメC」を紹介します。クチバシはつまみ折りで折ります。

「キングフィッシャー」と呼ばれるほど魚捕りが上手です。500系新幹線は、日本で初めて最高時速300kmの営業運転を開始した新幹線車両ですが、先頭車両にカワセミのクチバシの構造を、パンタグラフに音もなく獲物に襲いかかるフクロウの羽根の構造を取り入れています。綺麗な姿で、「空飛ぶ宝石」とも呼ばれます。

小型のサギの仲間で、敵に襲われそうになると、首を伸ばして枯れ草になりすまし、やり過ごします。あまりに擬態が上手すぎるがために、ヨシと間違えて首をつかんでしまった研究者がいるほどです。先ほどのカワセミの途中から折ります。

干潟などで多く見られ、長く反ったクチバシでゴカイやカニなどを捕まえて食べます。干潟には他にもチドリの仲間やセイタカシギ、チュウシャクシギなどのシギなどが見られます。

美しい青色をした小鳥で、夏鳥(夏に繫殖のため日本に渡ってくる鳥)として本州中部以北の山に渡来します。青い鳥には他にもオオルリやルリビタキがいます。

日本アルプスの山々に暮らしている鳥で、夏は茶色、冬は白色です。雷が鳴りそうな日に姿を現すということで、ライチョウと名付けられました。国の特別天然記念物に指定されています。

兵庫県で繫殖の取り組みが行われていて、国の特別天然記念物。コウノトリの仲間は鳴きませんが、クチバシをカタカタ鳴らす「クラッタリング」でコミュニケーションをとります。先ほどのカモメCの応用作品です。